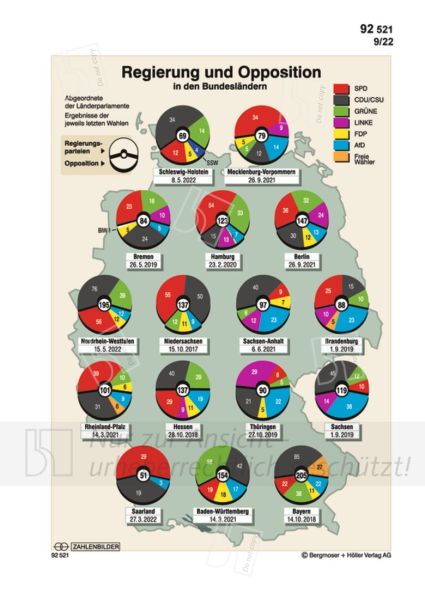

Regierung und Opposition in den Bundesländern (Bild)

Infografik Nr. 092521

Im föderativen System der Bundesrepublik Deutschland nehmen die Länder nicht nur territorial begrenzte Aufgaben wahr, sie sind über den Bundesrat auch an der Gesetzgebung auf gesamtstaatlicher Ebene beteiligt. Da der Bund über Jahrzehnte immer mehr Zuständigkeiten an sich zog, mussten die Länder stärker auf die zentrale Gesetzgebung einwirken, wenn sie ihre Interessen wahren wollten. Der Bundesrat entwickelte sich dadurch zu einer echten Zweiten Kammer neben dem Bundestag – besonders dann, wenn die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat von denen im Bundestag abwichen, wie es seit den 1970er Jahren mehrfach der Fall war. In solchen Phasen vertrat der Bundesrat nicht nur die Positionen der Länder gegenüber dem Bund, sondern entwickelte ein schärfer parteiliches Profil und wuchs so in die Rolle eines bundespolitischen Oppositionsorgans hinein. Bei Gesetzesvorhaben, zu denen der Bund die Zustimmung des Bundesrats benötigte, kam es dann nicht selten vor, dass sie im Bundesrat aus parteitaktischen Gründen verzögert oder blockiert wurden. Häufig erwuchs aus den unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen aber auch der Zwang zum parteiübergreifenden Kompromiss, der eine klare Linie verhinderte und die Zuständigkeiten verwischte. Und manche Gesetze konnten erst passieren, nachdem der Bund die Zustimmung der Länder durch problematisch hohe Gegenleistungen erkauft hatte.

Solchen Fehlentwicklungen vorzubeugen und den Ländern wieder zu mehr Eigenständigkeit zu verhelfen, war eines der Hauptanliegen der Föderalismusreform von 2006. Durch sie wurden die Gesetzgebungsbefugnisse von Bund und Ländern klarer voneinander abgegrenzt. Die Länder erhielten größere Kompetenzen; dafür sollte der Bund in seiner Gesetzgebung nicht mehr so häufig auf die Zustimmung des Bundesrates angewiesen sein. Mit der zweiten Föderalismusreform (2009) verflüchtigte sich dieser Effekt zum Teil aber schon wieder. Landtagswahlen behalten jedenfalls auch weiterhin bundespolitische Bedeutung.

Seit 1990 wechselten die politischen Mehrheiten auf Länderebene häufiger als zuvor. Angesichts wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Probleme hatten Landtagswahlen oft den Charakter von Protestwahlen gegen die jeweilige Landes- oder Bundespolitik. Zunehmend spiegelte sich in ihnen auch eine allgemeine Politikverdrossenheit und die Tendenz zur Abkehr von den Großparteien. Mit dem Erfolg kleinerer Parteien veränderte sich die Zusammensetzung der Landtage. Die Regierungsbildung gestaltete sich oft schwieriger und zwang die politischen Akteure, auch bislang ungewohnte Koalitionen einzugehen.

Seit der Bundestagswahl im September 2013, aus der eine schwarz-rote Regierung hervorging, fanden dreizehn Landtagswahlen statt. Für die FDP, die bei der Bundestagswahl erstmals gescheitert war, setzte sich der Abwärtstrend in den folgenden Landtagswahlen zunächst fort. Ab 2015 gewann sie aber wieder Sitze in westdeutschen Parlamenten und schaffte es in drei Ländern auch wieder in die Regierung. Zu einer neuen Kraft stieg die Anfang 2013 gegründete Alternative für Deutschland (AfD) auf. Hatte sie sich anfangs als eurokritische Partei profiliert, setzte sie ab 2015 verstärkt auf Nationalismus und Islamophobie. Die Flüchtlingskrise ab dem Spätsommer 2015 verschaffte ihr Auftrieb, in allen folgenden Landtagswahlen gelang ihr der Sprung in die Parlamente.

Die Regierungskonstellationen wurden „bunter“. Nur in Bayern verfügte eine Partei (CSU) über die absolute Mehrheit. In fünf Ländern waren dagegen Drei-Parteien-Koalitionen zur Regierungsbildung erforderlich; in zehn Ländern teilten sich jeweils zwei Parteien die Regierungsverantwortung. In Niedersachsen verlor die rot-grüne Koalition durch den Parteiübertritt einer Abgeordneten kurz vor der Bundestagswahl 2017 ihre Regierungsmehrheit. Dort wird im Oktober 2017 neu gewählt.

| Ausgabe: | 09/2022 |

| Produktformat: | eps-Version, Komplette Online-Ausgabe als PDF-Datei. |

| Reihe: | 53 |

| Reihentitel: | Zahlenbilder |