Reform des Bundeswahlrechts

Infografik Nr. 086142

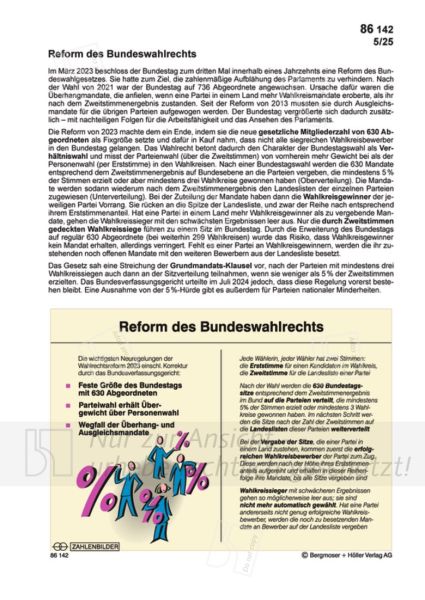

Zum dritten Mal innerhalb eines Jahrzehnts wurde 2023 das Bundeswahlrecht geändert. Noch vor der Bundestagsahl 2025 erzwang das Bundesverfassungsgericht eine Korrektur des neuen Wahlrechts: die Grundmandatsklausel gilt deshalb weiterhin. Das ZAHLENBILD fasst die zentralen Punkte der Wahlreform, wie sie heute gilt, zusammen: Grundinformationen für alle Wählerinnen und Wähler!

Im März 2023 beschloss der Bundestag zum dritten Mal innerhalb eines Jahrzehnts eine Reform des Bundeswahlgesetzes. Sie hatte zum Ziel, die zahlenmäßige Aufblähung des Parlaments zu verhindern. Nach der Wahl von 2021 war der Bundestag auf 736 Abgeordnete angewachsen. Ursache dafür waren die Überhangmandate, die anfielen, wenn eine Partei in einem Land mehr Wahlkreismandate eroberte, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustanden. Seit der Reform von 2013 mussten sie durch Ausgleichsmandate für die übrigen Parteien aufgewogen werden. Der Bundestag vergrößerte sich dadurch zusätzlich – mit nachteiligen Folgen für die Arbeitsfähigkeit und das Ansehen des Parlaments.

Die Reform von 2023 machte dem ein Ende, indem sie die neue gesetzliche Mitgliederzahl von 630 Abgeordneten als Fixgröße setzte und dafür in Kauf nahm, dass nicht alle siegreichen Wahlkreisbewerber in den Bundestag gelangen. Das Wahlrecht betont dadurch den Charakter der Bundestagswahl als Verhältniswahl und misst der Parteienwahl (über die Zweitstimmen) von vornherein mehr Gewicht bei als der Personenwahl (per Erststimme) in den Wahlkreisen. Nach einer Bundestagswahl werden die 630 Mandate entsprechend dem Zweitstimmenergebnis auf Bundesebene an die Parteien vergeben, die mindestens 5% der Stimmen erzielt oder aber mindestens drei Wahlkreise gewonnen haben (Oberverteilung). Die Mandate werden sodann wiederum nach dem Zweitstimmenergebnis den Landeslisten der einzelnen Parteien zugewiesen (Unterverteilung). Bei der Zuteilung der Mandate haben dann die Wahlkreisgewinner der jeweiligen Partei Vorrang. Sie rücken an die Spitze der Landesliste, und zwar der Reihe nach entsprechend ihrem Erststimmenanteil. Hat eine Partei in einem Land mehr Wahlkreisgewinner als zu vergebende Mandate, gehen die Wahlkreissieger mit den schwächsten Ergebnissen leer aus. Nur die durch Zweitstimmen gedeckten Wahlkreissiege führen zu einem Sitz im Bundestag. Durch die Erweiterung des Bundestags auf regulär 630 Abgeordnete (bei weiterhin 299 Wahlkreisen) wurde das Risiko, dass Wahlkreisgewinner kein Mandat erhalten, allerdings verringert. Fehlt es einer Partei an Wahlkreisgewinnern, werden die ihr zustehenden noch offenen Mandate mit den weiteren Bewerbern aus der Landesliste besetzt.

Das Gesetz sah eine Streichung der Grundmandats-Klausel vor, nach der Parteien mit mindestens drei Wahlkreissiegen auch dann an der Sitzverteilung teilnahmen, wenn sie weniger als 5% der Zweitstimmen erzielten. Das Bundesverfassungsgericht urteilte im Juli 2024 jedoch, dass diese Regelung vorerst bestehen bleibt. Eine Ausnahme von der 5%-Hürde gibt es außerdem für Parteien nationaler Minderheiten.

| Ausgabe: | 05/2025 |

| Produktformat: | eps-Version, Komplette Online-Ausgabe als PDF-Datei. |

| Reihe: | 53 |

| Reihentitel: | Zahlenbilder |