Atypische Beschäftigung

Infografik Nr. 247225

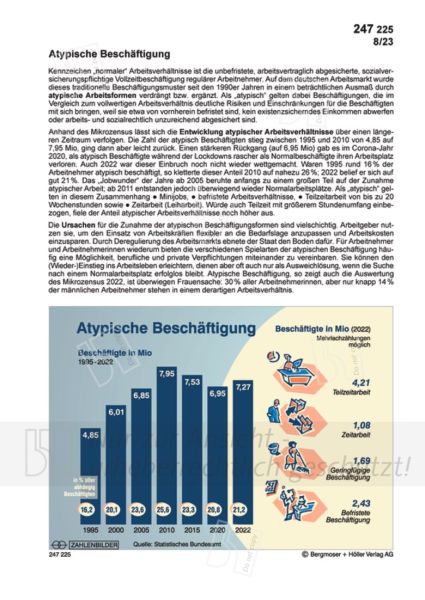

Ein Fünftel aller Beschäftigten in Deutschland steht in einem "atypischen" Arbeitsverhältnis – mit einem befristeten Arbeitsvertrag, als Minijobber, Leiharbeiter oder in einer Teilzeitbeschäftigung. Wie hat sich die Zahl dieser Arbeitsverhältnisse seit den 1990er Jahren entwickelt? Was sind ihre Nachteile? Und wem nützen sie?

Kennzeichen „normaler“ Arbeitsverhältnisse ist die unbefristete, arbeitsvertraglich abgesicherte, sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung regulärer Arbeitnehmer. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt wurde dieses traditionelle Beschäftigungsmuster seit den 1990er Jahren in einem beträchtlichen Ausmaß durch atypische Arbeitsformen verdrängt bzw. ergänzt. Als „atypisch“ gelten dabei Beschäftigungen, die im Vergleich zum vollwertigen Arbeitsverhältnis deutliche Risiken und Einschränkungen für die Beschäftigten mit sich bringen, weil sie etwa von vornherein befristet sind, kein existenzsicherndes Einkommen abwerfen oder arbeits- und sozialrechtlich unzureichend abgesichert sind.

Anhand des Mikrozensus lässt sich die Entwicklung atypischer Arbeitsverhältnisse über einen längeren Zeitraum verfolgen. Die Zahl der atypisch Beschäftigten stieg zwischen 1995 und 2010 von 4,85 auf 7,95 Mio, ging dann aber leicht zurück. Einen stärkeren Rückgang (auf 6,95 Mio) gab es im Corona-Jahr 2020, als atypisch Beschäftigte während der Lockdowns rascher als Normalbeschäftigte ihren Arbeitsplatz verloren. Auch 2022 war dieser Einbruch noch nicht wieder wettgemacht. Waren 1995 rund 16 % der Arbeitnehmer atypisch beschäftigt, so kletterte dieser Anteil 2010 auf nahezu 26 %; 2022 belief er sich auf gut 21 %. Das „Jobwunder“ der Jahre ab 2005 beruhte anfangs zu einem großen Teil auf der Zunahme atypischer Arbeit; ab 2011 entstanden jedoch überwiegend wieder Normalarbeitsplätze. Als „atypisch“ gelten in diesem Zusammenhang ● Minijobs, ● befristete Arbeitsverhältnisse, ● Teilzeitarbeit von bis zu 20 Wochenstunden sowie ● Zeitarbeit (Leiharbeit). Würde auch Teilzeit mit größerem Stundenumfang einbezogen, fiele der Anteil atypischer Arbeitsverhältnisse noch höher aus.

Die Ursachen für die Zunahme der atypischen Beschäftigungsformen sind vielschichtig. Arbeitgeber nutzen sie, um den Einsatz von Arbeitskräften flexibler an die Bedarfslage anzupassen und Arbeitskosten einzusparen. Durch Deregulierung des Arbeitsmarkts ebnete der Staat den Boden dafür. Für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wiederum bieten die verschiedenen Spielarten der atypischen Beschäftigung häufig eine Möglichkeit, berufliche und private Verpflichtungen miteinander zu vereinbaren. Sie können den (Wieder-)Einstieg ins Arbeitsleben erleichtern, dienen aber oft auch nur als Ausweichlösung, wenn die Suche nach einem Normalarbeitsplatz erfolglos bleibt. Atypische Beschäftigung, so zeigt auch die Auswertung des Mikrozensus 2022, ist überwiegen Frauensache: 30 % aller Arbeitnehmerinnen, aber nur knapp 14 % der männlichen Arbeitnehmer stehen in einem derartigen Arbeitsverhältnis.

| Ausgabe: | 08/2023 |

| Produktformat: | eps-Version, Komplette Online-Ausgabe als PDF-Datei. |

| Reihe: | 53 |

| Reihentitel: | Zahlenbilder |