Deutsche Wirtschaft 2012-2022

Infografik Nr. 200511

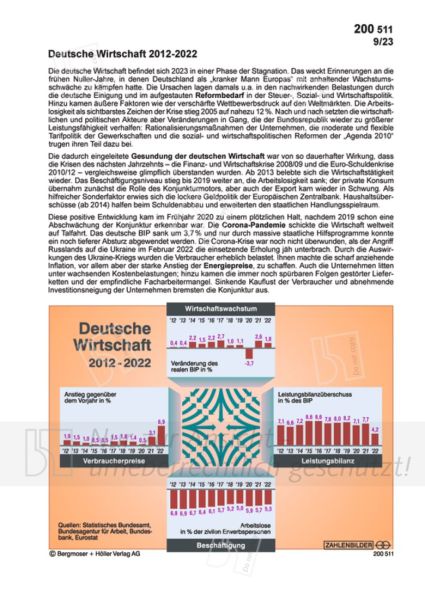

Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach den Verwerfungen durch die Corona-Pandemie und den russischen Angriff auf die Ukraine in einer Phase der Stagnation. Das ZAHLENBILD zeigt im Rückblick, wie sich die Elemente des "Magischen Vierecks" (Wachstum, Beschäftigung, Leistungsbilanz und Preise) im vergangenen Jahrzehnt entwickelt haben.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich 2023 in einer Phase der Stagnation. Das weckt Erinnerungen an die frühen Nuller-Jahre, in denen Deutschland als „kranker Mann Europas“ mit anhaltender Wachstumsschwäche zu kämpfen hatte. Die Ursachen lagen damals u.a. in den nachwirkenden Belastungen durch die deutsche Einigung und im aufgestauten Reformbedarf in der Steuer-, Sozial- und Wirtschaftspolitik. Hinzu kamen äußere Faktoren wie der verschärfte Wettbewerbsdruck auf den Weltmärkten. Die Arbeitslosigkeit als sichtbarstes Zeichen der Krise stieg 2005 auf nahezu 12%. Nach und nach setzten die wirtschaftlichen und politischen Akteure aber Veränderungen in Gang, die der Bundesrepublik wieder zu größerer Leistungsfähigkeit verhalfen: Rationalisierungsmaßnahmen der Unternehmen, die moderate und flexible Tarifpolitik der Gewerkschaften und die sozial- und wirtschaftspolitischen Reformen der „Agenda 2010“ trugen ihren Teil dazu bei.

Die dadurch eingeleitete Gesundung der deutschen Wirtschaft war von so dauerhafter Wirkung, dass die Krisen des nächsten Jahrzehnts – die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 und die Euro-Schuldenkrise 2010/12 – vergleichsweise glimpflich überstanden wurden. Ab 2013 belebte sich die Wirtschaftstätigkeit wieder. Das Beschäftigungsniveau stieg bis 2019 weiter an, die Arbeitslosigkeit sank; der private Konsum übernahm zunächst die Rolle des Konjunkturmotors, aber auch der Export kam wieder in Schwung. Als hilfreicher Sonderfaktor erwies sich die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Haushaltsüberschüsse (ab 2014) halfen beim Schuldenabbau und erweiterten den staatlichen Handlungsspielraum.

Diese positive Entwicklung kam im Frühjahr 2020 zu einem plötzlichen Halt, nachdem 2019 schon eine Abschwächung der Konjunktur erkennbar war. Die Corona-Pandemie schickte die Wirtschaft weltweit auf Talfahrt. Das deutsche BIP sank um 3,7 % und nur durch massive staatliche Hilfsprogramme konnte ein noch tieferer Absturz abgewendet werden. Die Corona-Krise war noch nicht überwunden, als der Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 die einsetzende Erholung jäh unterbrach. Durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs wurden die Verbraucher erheblich belastet. Ihnen machte die scharf anziehende Inflation, vor allem aber der starke Anstieg der Energiepreise, zu schaffen. Auch die Unternehmen litten unter wachsenden Kostenbelastungen; hinzu kamen die immer noch spürbaren Folgen gestörter Lieferketten und der empfindliche Facharbeitermangel. Sinkende Kauflust der Verbraucher und abnehmende Investitionsneigung der Unternehmen bremsten die Konjunktur aus.

| Ausgabe: | 09/2023 |

| Produktformat: | eps-Version, Komplette Online-Ausgabe als PDF-Datei. |

| Reihe: | 53 |

| Reihentitel: | Zahlenbilder |